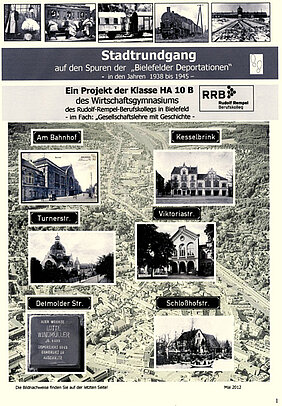

Mehr als 70 Jahre nach der Reichspogromnacht bekamen die Schüler/innen der Klasse HA 10 B - im Fach: Gesellschaftslehre mit Geschichte - den Auftrag, nach den Spuren der Shoah (hebräisch: „Unheil“ oder „Katastrophe“) und speziell der Deportationen von jüdischen Menschen in „ihrer“ Stadt zu suchen. Die Ergebnisse dieses Stadtrundgangs hielten die Gymnasiasten/innen in einem Reader und auf Bildertafeln fest.

Der jüdischen Gemeinde in Bielefeld gehörten 1933 rund 1.300 Mitglieder an. Die Reichspogromnacht in der Nacht vom 9. Zum 10. November 1938 stellte auch hier, wie fast überall im „Deutschen Reich“, den entscheidenden Wendepunkt der Verfolgung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger während der NS-Zeit dar. Diese Geschehnisse waren das Zeichen für den Übergang von der Diskriminierung, Ausgrenzung und Ausplünderung hin zu Verfolgung, Deportation und Vernichtung. - Der Bielefelder Hauptbahnhof und Güterbahnhof waren, zwischen 1938 und 1945, für mehr als 1.800 Menschen, meist jüdischen Glaubens, Ausgangspunkt für die Fahrt in den Tod. Die Zielorte der Deportationszüge wurden von Gestapo, SS und Reichsbahn geheim gehalten und konnten erst viele Jahre später, teilweise durch aus dem Zug geworfene Postkarten und durch Zeitzeugenberichte der wenigen Überlebenden, rekonstruiert werden:

12.11. 1938 nach Buchenwald

13.12. 1941 nach Riga

31.03. 1942 nach Warschau

10.07. 1942 nach Auschwitz

31.07. 1942 nach Theresienstadt

02.03. 1943 nach Auschwitz

12.05. 1943 nach Theresienstadt

28.06. 1943 nach Theresienstadt

19.09. 1944 nach Elben und Zeitz

13.02. 1945 nach Theresienstadt

An folgenden Stationen (Plätzen, Straßen oder Gebäuden) in „ihrer“ Stadt hielten die Mitgliederinnen und Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen, mit Unterstützung ihrer Bildertafeln, einen kurzen Vortrag. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über den Ablauf und die thematischen Schwerpunkte des Stadtrundgangs:

Am Bahnhof

- Ausgewählte Deportationen mit Ausgangsort Bielefeld: nach Riga am 13.12.1941,

nach Auschwitz am 02.03.1943

- Mahnmal: „Jede Ermordete, jeder Ermordete hat einen Namen“. Ausgewählte

Herkunftsorte, Namen und Todesalter, die in die Pultplatten des Mahnmals eingraviert wurden.

Kesselbrink

- Ablauf der Deportation in Bielefeld

- Sammellager im großen Saal der Gaststätte Kyffhäuser

- Transport der Deportierten mit Bussen des städtischen Betriebsamtes zum

nicht weit entfernten Hauptbahnhof

Turnerstraße

- Am Morgen des 10. November 1938 war die Bielefelder Synagoge von Gestapo- und

SS-Männern in Brand gesteckt worden. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder.

- Inschrift des Gedenksteins an der Turnerstraße

Viktoriastraße

- Am Morgen des 10. November 1938 erlebten Schülerinnen der Auguste-Viktoria-

Schule (heute steht an dieser Stelle das neue Rathaus) mit einem Blick aus dem

Fenster die Zerstörung der gegenüber dem Mädchen-Gymnasium liegenden Synagoge

in der Turnerstraße. Nach diesem ‚Ereignis‘ wurden die zuletzt noch sieben jüdische

Schülerinnen dieser Schule verwiesen.

- Die Biografie von Lotte Windmüller (geboren am 7. Juli 1922, ermordet in der Nacht

vom 3. auf den 4. März 1943 in Auschwitz) zieht sich wie ein roter Faden durch

diesen Stadtrundgang. Sie war bis zur ihrem ‚Rauswurf‘ im Jahre 1938 Schülerin der

Auguste-Viktoria-Schule.

Detmolder Straße

- Stolperstein für Lotte Windmüller an der Detmolder Straße 76.

- Die Synagoge „Beit Tikwa“ ( „Haus der Hoffnung“) an der Detmolder Straße 107

ist die Heimat der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld. Das jüdische Gotteshaus

entstand durch den Umbau der ehemaligen evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche im

Jahr 2008 und gilt damit als erste Synagoge in Deutschland, die aus dem Umbau

einer evangelischen Kirche entstand.

- Rückblick auf den Wiederaufbau der Jüdischen Gemeinde in Bielefeld nach der

Shoah.

Schloßhofstraße

- Die so genannte „Arbeitseinsatzstelle Schlosshof“ (auch „Jüdisches Um-

schulungslager“) bestand vom 23. März 1940 bis zum 28. - Juni 1943. In

diesem Arbeitslager haben insgesamt mindestens 248 jüdische Insassen gelebt.

Die letzten 80 Insassen – unter ihnen Lotte Windmüller – wurden am 2. März

1943 vom Bielefelder Hauptbahnhof in das Konzentrationslager Auschwitz

deportiert.